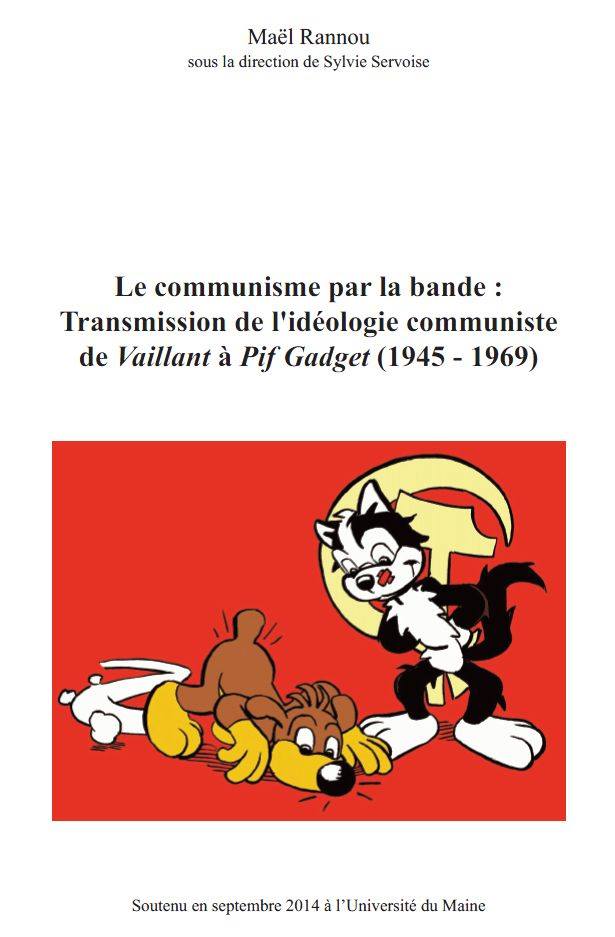

Cet article ne se veut pas du tout un texte sur les jeux de mots dans la BD, le titre est un peu trompeur, il s’agit plutôt de parler d’un jeu de mot que j’ai utilisé en titre de mon mémoire de Master 1, qui portait sur la transmission idéologique et la propagande dans les bandes dessinées de Vaillant à Pif Gadget.

Il s’agit bien sûr de « par la bande », expression qui fait un lien + qu’évident avec le neuvième art. Ma compagne s’était étonné de ce titre, ne connaissant pas l’expression et pensant à une invention, mais pas du tout (je ne suis guère poète, dommage). Rappelons le sens avec le Larousse : « Familier. Par des moyens indirects. ».

Si j’étais très fier de l’avoir trouvé, la réalité est que des tonnes d’auteurs l’utilisent constamment pour parler de BD. Quand j’ai prolongé mon mémoire dans un ouvrage chez PLG l’éditeur a renoncé à ce titre, je ne comprennais pas pourquoi. Quand je vois ci-dessous cette liste, certainement non exhaustive, de titres l’utilisant je ne peux que l’en remercier, et mon trait de génie apparaît fort paresseux. Pour ma défense, au delà du jeu de mot facile, il y avait quand même un minimum de sens puisqu’il s’agissait d’étudier des processus de transmission idéologique parfois masqués, typiquement le sens de l’expression.

Classement chronologique, liste ouverte aux ajouts, un peu à la manière (qui m’avait marqué mais que je ne retrouve pas) d’un listing de Vincent Sardon sur son site où il relevait des dizaines et dizaines (centaines ?) de noms de festivals, de revues, fanzines, sites, avec le mot « bulle » dedans pour parler BD.

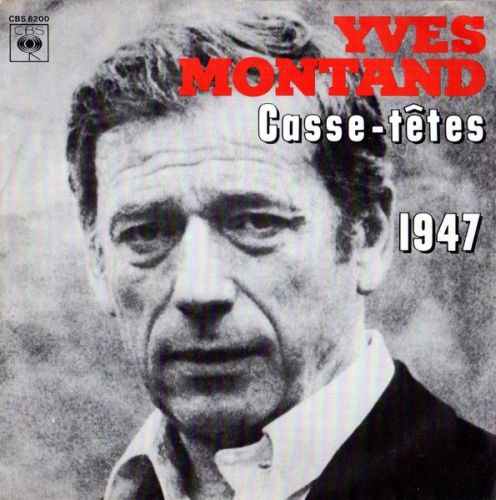

En 1977 Pierre Fresnault-Deruelle, un des pères français de la théorie de la BD, nommait déjà ainsi son « essai sur les comics ».

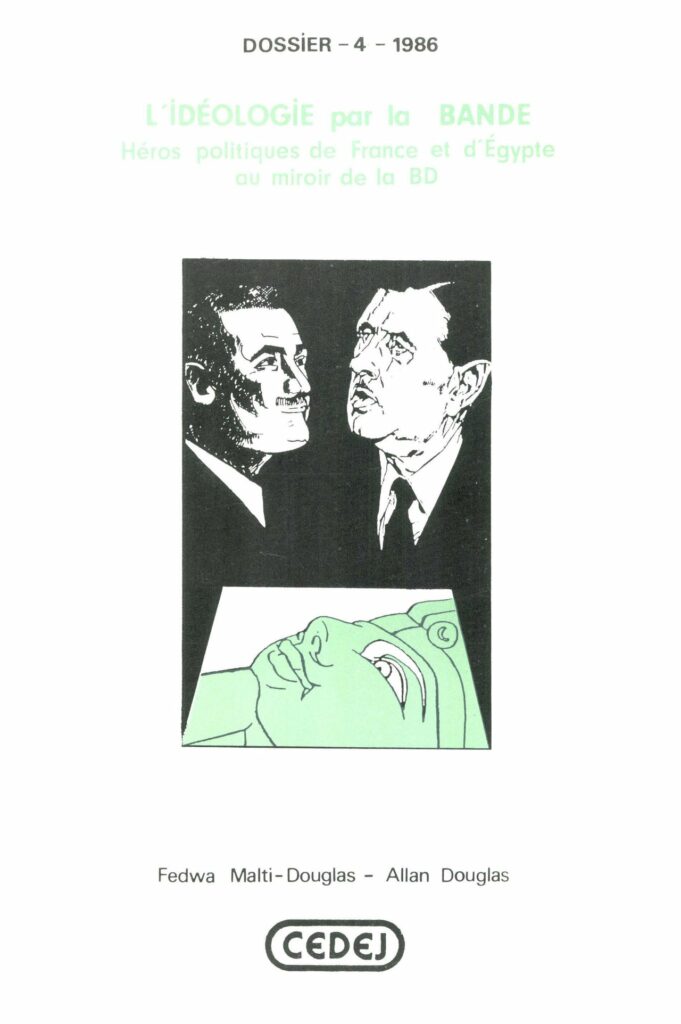

Le CEDEJ Egype/Soudan publie en 1986 ce dossier sur la politique Egypte France en regards croisés via la bande dessinée.

En 1993, les éditions Syros et la chercheuse Odette Mitterrand choisissent de passer par ce jeu de mot pour aborder l’histoire dans une visée pédagogique, le jeu de mot semble ici aussi pertinent : comment faire avaler de l’histoire aux élèves l’air de rien, via la BD bien sûr ! (sur le fond je suis moins d’accord d’emblée mais je n’ai pas lu l’ouvrage et il est sans doute bien plus pertinent).

Sorti en 2000, ce roman autobio du frère d’Alex Varenne, qui eu une carrière dans la BD, raconte son passage assez désabusé dans ce monde, et notamment un séjour à Angoulême. Le titre souligne l’aspect un peu curieux et éloigné de se vie de cette séquence. Illustré par Willem quand même.

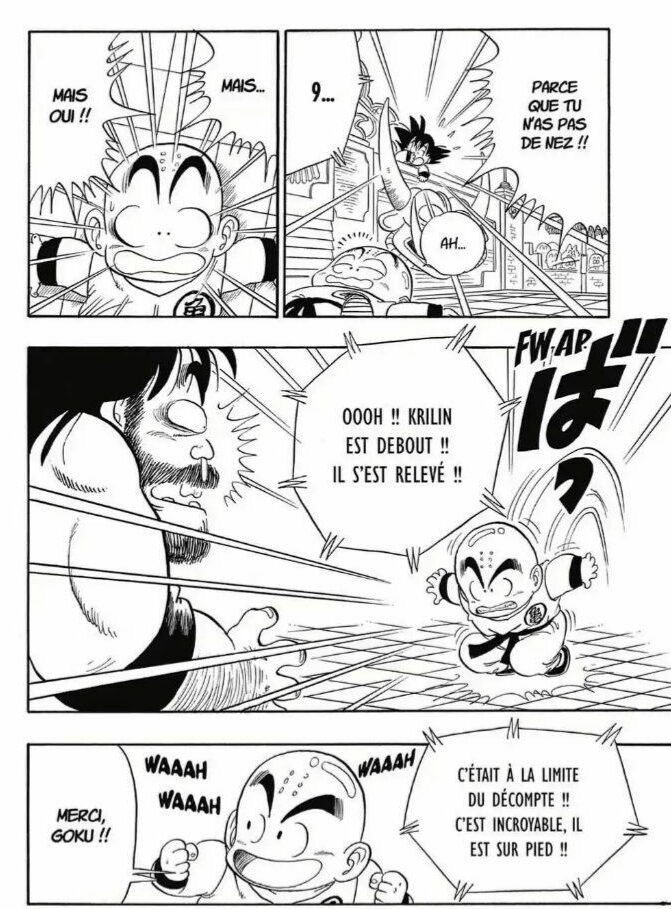

La seule fiction de l’ensemble je pense, le sujet est clair, c’est un recueil de strip sur le foot paru en 2000. Le jeu de mot sert à évoquer la forme du contenu.

Le Blog culturel (fort intéressant) de SeBso porte ce nom depuis 2005

A vrai dire, j’ai pensé au début que celui-ci ne parlait pas de BD mais voulais juste insister par son titre sur une approche en pas de côté de la communication. Mais cet ouvrage de 2013 a bien pour projet « une forme d’exposition originale : l’évocation d’une quinzaine de bandes dessinées (du Nid des Marsupilami à Little Nemo, en passant par Le Secret de la Licorne ou Lucky Luke) lui sert d’ouverture à l’exposé des principaux problèmes et théories. »

Réalisé par un professeur de gestion, ce livre veut réhabiliter l’image du comptable et explorer son image dans la culture populaire. Publié en 2017 par l’Association Professionnels et Directeurs Comptabilité et gestion. 108 pages quand même. (et oui, Baudoin en couv, il faut dire qu’il a laché sa carrière de comptable pour se lancer dans la BD)

Lécroart croise l’OuBaPo et ses paternels de l’OuLiPO en 2023 dans cette bande dessinée, et forcément…

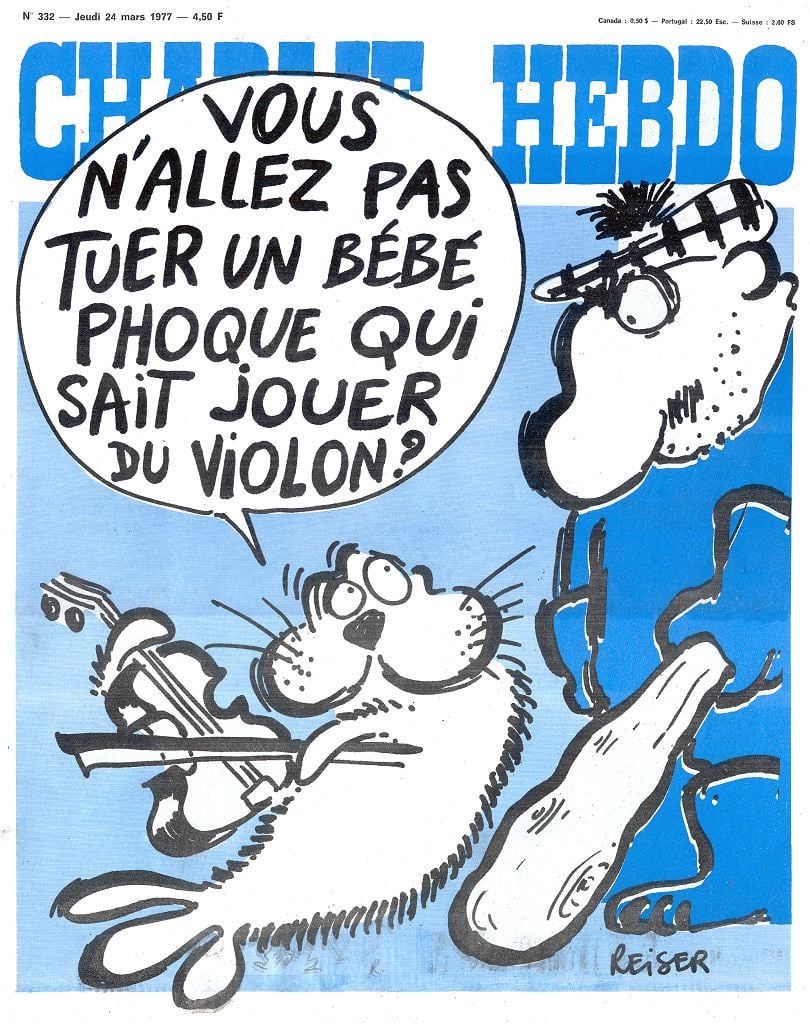

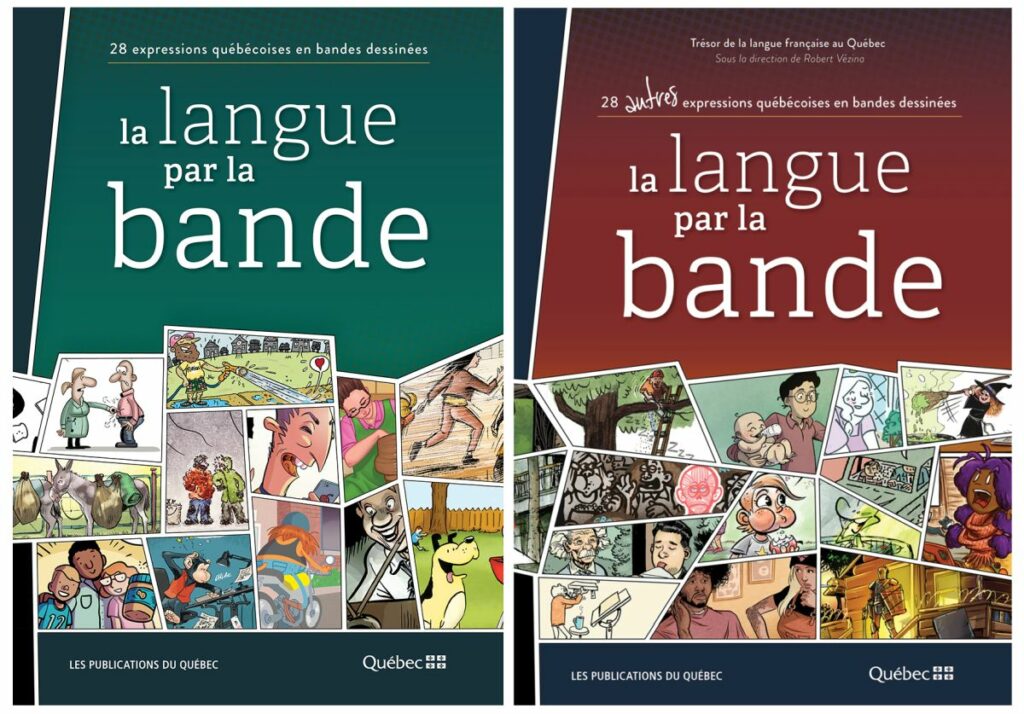

Porté par le Trésor de la langue française au Québec, en partie disponible en ligne, la Langue par la bande illustre en BD des expressions québécoises typique. Le premier volume sorti en 2024 a eu du succès, un deuxième est tome est sorti en 2025. Les planches du tome 1 sont en ligne, pas le deuxième j’ai l’impression.

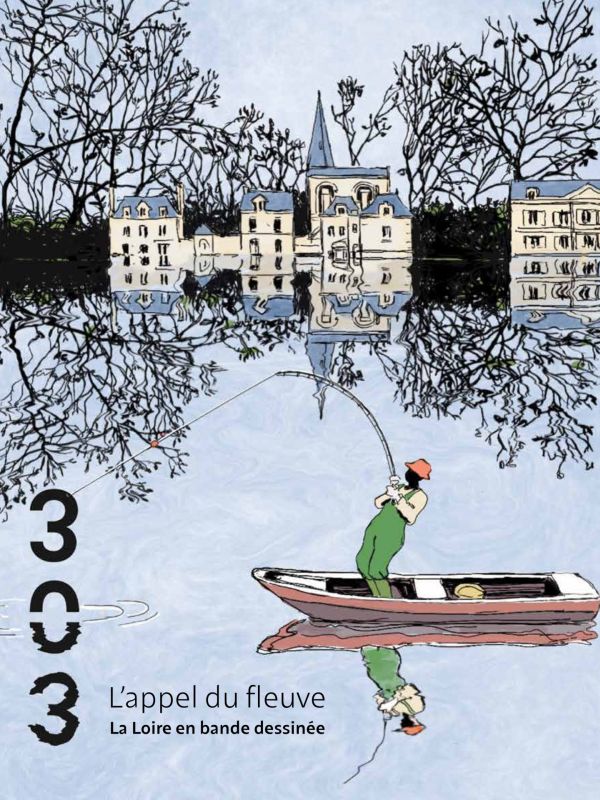

La revue Incise n° 8, publiée par le Théâtre de Gennevilliers, a proposé en 2025 un article d’Alexandre Balcaen (ed Adverse) qui utilise ce jeu de mot. « Par la bande, dessiner la marge » est le titre de ce texte. Je ne l’ai pas lu mais je dirais que vue la posture toujours aux lisière de ce qu’est ou non la bande dessinée, il y a là-aussi un peu de sens dans l’utilisation du jeu de mot. Celui-ci a été repris pour nommer l’exposition consacrée à la maison d’édition à La Roche-sur-Yon.

Crédit bandeau : les titres sont cités, mais la chouette photo en épaisseur du Fresnault-Deruelle vient du site stripologie.